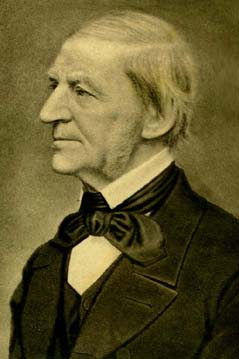

랄프 왈도 에머슨은 1803년 5월 25일 매사추세츠 보스턴(Boston, Massachusetts)에서 태어났다. 그의 아버지 윌리엄 에머슨(William Emerson)은 유니테리언교파의 목사였고 어머니 루스 하스킨스(Ruth Haskins)는 독실한 성공회교도였다. 랄프 왈도라는 그의 이름은 어머니의 오빠 랄프와 아버지의 조모 레베카 왈도(Rebecca Waldo) 에서 따온 것이라고 한다.

아버지가 위암으로 갑자기 세상을 뜨자(1811년), 에머슨의 교육은 같이 살았던 메리 무디 에머슨(Mary Moody Emerson) 고모가 담당했다. 에머슨은 아홉 살에 보스턴 라틴어학교(Boston Latin School)에 입학했고, 열네 살에 하버드에 들어갈 만큼 출중한 아이였다. 하버드 3학년 때부터 읽은 책들의 목록을 일일이 작성하면서 '드넓은 세상(Wide World)'으로 불리는 일기를 쓰기 시작했다. 필시 그 일기장들이 훗날 그의 사상과 철학을 넓혀가는 주춧돌 역할을 했으리라. 그러나 학생으로서는 크게 두각을 나타내 지 못했던지, 1821년 열여덟 살의 나이에 하버드를 졸업한 에머 슨의 성적은 59명의 학급에서 중간 정도였다는 후문이다.

하버드 졸업 후에 에머슨은 신학공부를 위해 독일로 유학을 떠난 형을 대신해 잠시 학교장으로 근무하였고, 하버드신학대학원을 마친 후에는 유니테리언교파의 교회(Boston Second Church) 목사로 부임해(1829년) 설교가로 명성을 떨치기도 했다. 그 사이, 1827년에 에머슨은 크리스마스 날에 만난 16세의 엘렌 루이자 터커(Ellen Louisa Tucker)라는 소녀와 결혼하였다. 그러나 그녀는 결혼식을 올리고 채 2년도 안 되어 폐렴으로 사망하고 만다. 그 후로 에머슨은 매일같이 아내의 무덤을 찾았다고 하니, 그 상심의 깊이가 어떠했을까? 1832년, 그는 목사직을 사임하고 마는데, 표면적인 이유는 성찬식 거부였으나, 아무래도 죽은 아내에 대한 사무치는 그리움이 쌓이고 쌓여 자신의 신앙과 직업에 대한 회의로 이어졌고, 그에 따른 자연스러운 선택이었다고 보는 편이 옳을 것이다.

그런 에머슨에게 다시 살아갈 의욕을 심어준 계기가 바로 1832 년과 1833년의 유럽여행이었다. 사무엘 테일러 콜리지(Samuel Taylor Coleridge, 1772-1834), 윌리엄 워즈워스(William Wordsworth, 1770- 1850) 같은 낭만파시인들과, 존 스튜어트 밀(John Stuart Mill, 1806-73), 토머스 칼라일(Thomas Carlyle, 1795-1881) 같은 사상가들을 만나서 우정을 쌓고 1833년에 귀국한 에머슨은 그의 명저 『자연』 (Nαture, 1836)을 집필하면서, 영향력 있는 강연가로서 두각을 나타내기 시작한다. 그는 1834년에 매사추세츠 콩코드(Concord)에 영구거주지를 마련하고, 1835년에 리디아 잭슨(Lydia Jackson)을 두 번째 부인으로 맞이한다. 그리고 같은 해에 초월주의클럽 (Transcendentalism Club)을 결성하여 모임을 주도하기 시작한다. 1840년에는 초월주의클럽의 기관지격인 『다이얼』(The Dial, 1840-44)지의 창간에 기여하였고, 훗날 편집을 맡으면서부터는 초월주의자들에게 중요한 쟁점들을 제공함과 동시에 그들의 사상을 세상에 널리 알리는 데 일조하였다. 『다이얼』은, 가령, 에머슨자신의 철학과 사상을 몸소 실천하고 전파한 헨리 데이비드 소로(Henry David Thoreau, 1817-62) 같은 시인철학자의 등용문이었다.

사회보다는 개인을, 이성보다는 직관을, 지식보다는 행동을 중시하고, 자연에서 기쁨을 찾으라고 역설하는 에머슨의 『자연』은 그만의 독창적인 사상이라기보다는 콜리지, 칼라일, 워즈워스 등을 통해서 접하고 배운 독일의 관념철학, 신비주의철학, 낭만주의시론, 동양의 범신론적 우주관 등을 집대성하여 신생국 미국에 적용, 새로운 문화를 일구고픈 그의 꿈과 노력의 결실로서 더 큰 의의를 지닌다. 미국의 "지적 독립선언”으로 일컬어지는 하버드 연설문 『미국학자』("American Scholar",1837), 자기신뢰를 개인의 신성에 대한 신뢰와 동일시하고 자기개혁을 통해서 순화된 개인들로 이루어진 사회를 전망한 『자기-신뢰』("Self-Reliance",1841)등과 더불어, 『자연』은 분명 독자들과 후학들의 상상력을 자극하고 부추겨서 소위 19세기 미국 르네상스(American Renaissance)를 초래 한 큰 파도 중 하나였다.

랄프 왈도 에머슨은 또한 『시집』(Poems, 1846)과 이 시집의 개정증보판 『오월제』(May-Day, 1867)를 낸 위대한 시인 중 한 명이었다. 그의 시세계는 흔히 자연, 개인, 공공사회, 철학 등으로 분류되는데, 개인과 전체의 관계를 다룬 『각자와 모두』("Each and All",1834), 자신이 목사직을 그만둔 배경으로 범신론적 자연관을 내세우고 있는 『문제』("The Problem",1834-35), 자신의 대령(Oversoul) 사상을 힌두사상에 접맥시켜 집약적으로 표현한 『브라마』("Brahma",1856) 등과 같이, 대체로 그의 사상과 철학을 실현하는 또 다른 문이었다. 그는 특히 짧은 격언조의 시에 능했다. 달리 말해서, 다분히 교훈적인 어조의 시들이 많다. 어쨌거나, 시인은 보잘것없는 사물도 찬양하고 비천한 것들도 고양할 수 있어야 하고, 자연의 양극성을 조화시켜 다양성 속에서 통일 을 추구해야 하며, 낡은 사상에서 인간을 해방시키고 새로운 사상을 고취시켜야 하고 인간과 우주의 관계를 제시할 수 있어야 한다는 등의 주장을 펼친 그의 시론을 그야말로 자유분방하게 마음껏 실현한 시인은 에머슨 자신이 아니라 월트 휘트먼(Walt Whitman, 1819-92)이었다. 에머슨이 그런 휘트먼의 천재적인 시재를 한눈에 알아보고 그 능력을 마음껏 펼칠 수 있게 도와준 장본인이었다는 사실에 또한 큰 의의를 둘 수 있겠다. 휘트먼이 1855년에 자비로 출간한 시집 『풀잎』(Leaνes of Grass) 초판을 그에게 보내 의견을 구했는데, 에머슨은 그 시집을 읽자마자 구구 절절 칭찬 일색의 편지를 다섯 장이나 써서 휘트먼에게 보냈다. 그야말로 혁신적이고 충격적인 내용이었음에도 크게 주목받지 못할 뻔했던 그 시집은 에머슨의 "미국이 지금까지 이룩한 재기와 지혜 중 가장 탁월하다 "라는 평가에 금세 큰 흥미를 불러일으켜, 바로 다음 해에 개정증보판이 나올 정도였다. 그 시집의 표지에는 에머슨의 편지에서 뽑은 "위대한 이력을 시작하는 당신을 환영한다" (I Greet You at the Beginning of a Great Career.)라는 문구가 금박으로 도드라지게 새겨졌다.

랄프 왈도 에머슨은 생애 최후 십수 년을 많이 불행하게 보낸 것으로 알려져 있다. 1867년부터 건강이 서서히 나빠지기 시작하였고, 1871년 봄 혹은 1872년 여름부터는 기억력도 나빠져서 급기야 실어증까지 앓게 되었으며, 1870년대 말에는 이따금씩 자신의 이름까지 까먹을 지경이었다고 한다. 게다가, 1872년 7월 24일 콩코드의 집이 화재로 전소되는 불행까지 겹친다. 그의 지인들이 십시일반으로 돈을 모아 다시 집을 지어주긴 했으나, 자택이 불타버린 후로는 특별한 경우를 제외하고 순회강연도 하지 않았다고 한다. 집에 화재가 나고 몇 달 후에, 에머슨은 딸 엘렌(Ellen)과 영국, 유럽대륙, 이집트 등지를 여행하고 이듬해 사월에 콩코드로 돌아왔는데, 온 도시가 축하행사를 벌이느라 그날은 학교수업까지 취소될 정도였다는 후문이다. 그러나 말년으로 갈수록 에머슨의 기억력은 걷잡을 수 없이 나빠지고 있었고, 1882년 4월 21일에는 폐렴진단까지 내려진다. 그리고 일주일 후, 1882년 4월 27일 '콩코드의 현인(Concord Sage)'으로 통했던 랄프 왈도 에머슨은 마침내 숨을 거둔다. 그의 유해는 콩코드의 슬리피 할로우 묘지(Sleepy Hollow Cemetery)에 묻혔고, 미국의 조각가 대니얼 프렌치(Daniel Chester French, 1850-1931)가 그의 관에 하얀 가운을 입혀주었다고 한다.

각자와 모두

저 들판, 붉은 외투 입은 시골뜨기는

거의 생각지 않는다,

언덕 꼭대기에서 내려다보고 있는 그대에 대해.

고지 농장에서 음매 우는 어린 암소의 울음소리,

아득히 들려오지만, 그대 귀를 호리려 우는 게 아니다.

정오에 종을 울리는 종지기는

꿈에도 생각지 않는다, 위대한 나폴레옹이

잠시 말을 멈추고 즐겁게 귀를 기울이는 줄도,

그의 병졸들이 저 알프스 산을 휘돌아나가는 모습도.

그대 역시 모른다, 그대의 삶이

그대 이웃의 신조에 어떤 변수를 덧붙였는지.

모두는 각자에게 필요하다.

홀로 바르거나 선한 것은 없다.

나는 동틀 녘 오리나무 가지에서 노래하는

참새의 울음소리를 하늘 소리로 생각하고

저녁에 새를 둥지 그대로 집으로 데려왔다—

새는 변함없이 노래하지만 이젠 흥겹지 않다,

내가 강과 하늘을 집으로 데려오지 않았기에,

새는 내 귀에 노래했고,

강과 하늘은 내 눈에 노래했기에.

곱다란 조개들이 바닷가에 널려 있었다.

갓 쓸려온 파도의 거품들이

조개들의 에나멜 광택에 선명한 진주 빛깔 덧입혔고,

사나운 바다의 노호소리는

내게 안긴 조개들의 안전한 도피를 축하해주었다.

나는 해초와 거품을 문질러 없애고,

나의 바다태생 보물들을 집으로 가져왔으나,

초라하고 꼴사납고 구린 물건일 뿐이었다,

태양과 모래와 사나운 노호소리와 더불어

그들의 아름다움도 바닷가에 두고 왔기에.

연인이 처녀행렬에서 벗어나길 고대하며

그의 단아한 소녀를 바라다보고 있었다,

아름다운 그녀의 곱디고운 옷이 여전히

눈처럼 하얀 성가대에 묶여 있는 줄도 모르고.

마침내 그녀가 그의 외딴 집으로 왔다,

마치 숲에서 새장으로 돌아온 새처럼—

즐거운 마법은 끝나고 말았다,

얌전한 아내일 뿐, 요정이 아니었다.

그래서 내가 말했다, "나는 진리를 갈망하오.

아름다움은 미숙한 아이의 속임수— ”

청춘의 유희들과 함께 이젠 잊어버려야지."

내가 말하는 순간, 나의 발밑에서

비늘석송이 예쁜 화관 비틀어 말면서

석송의 깔쭉깔쭉한 침을 타고 기어올랐다.

나는 제비꽃의 향긋한 숨결을 들이마셨다.

주위에는 참나무 전나무들이 서 있었고,

솔방울과 도토리들이 땅에 널려 있었다.

머리 위로는 영원한 하늘이 솟아 있었다

빛과 신성이 충만한 하늘이.

다시 나는 보았다, 다시 나는 들었다,

굽이치는 강물을, 아침 새소리를—

아름다움이 나의 감각들 속으로 스며들어,

나는 완전한 전체에 내 몸을 맡겼다.

'일상' 카테고리의 다른 글

| 경기도 역사 탐방 - 영월암 (0) | 2020.04.22 |

|---|---|

| 19세기 명시 산책 (3)헨리 워즈워스 롱펠로 (0) | 2020.03.30 |

| 19세기 명시 산책 (1)윌리엄 컬런 브라이언트 (0) | 2020.02.26 |

| 침묵의 성장 (0) | 2020.02.26 |

| 침묵의 힘 (0) | 2020.02.26 |